A pesar de ser pionera en el reconocimiento de la identidad de género, Argentina no logra revertir la brecha de vida de 40 años que afecta a la población travesti y trans. La expulsión temprana del ámbito educativo y laboral condena a las feminidades a la subsistencia en las calles, donde la violencia policial y los crímenes de odio son el «final anunciado».

Argentina se destaca en América Latina por su Ley de Identidad de Género (26.743), un faro de dignidad legal para el colectivo TTNB. Sin embargo, esta inclusión jurídica de vanguardia convive con una precariedad material que reduce la esperanza de vida promedio a tan solo 35 a 40 años en la región, un abismo de cuatro décadas con respecto a la población cisgénero. Esta muerte prematura tiene una causa sistémica: la exclusión estructural.

La denominada «ruta» del trabajo sexual no es una elección, sino la culminación de un proceso de expulsión que arranca en la adolescencia con el rechazo familiar y escolar. Sin capital educativo suficiente (cerca del 40% del colectivo no finalizó la secundaria) y enfrentando una transfobia laboral explícita (el 40% reporta despidos por identidad), a la población TTNB le queda solo la calle. De hecho, entre el 73% y el 85% de las feminidades trans encuestadas en Argentina han recurrido al trabajo sexual como único medio de subsistencia.

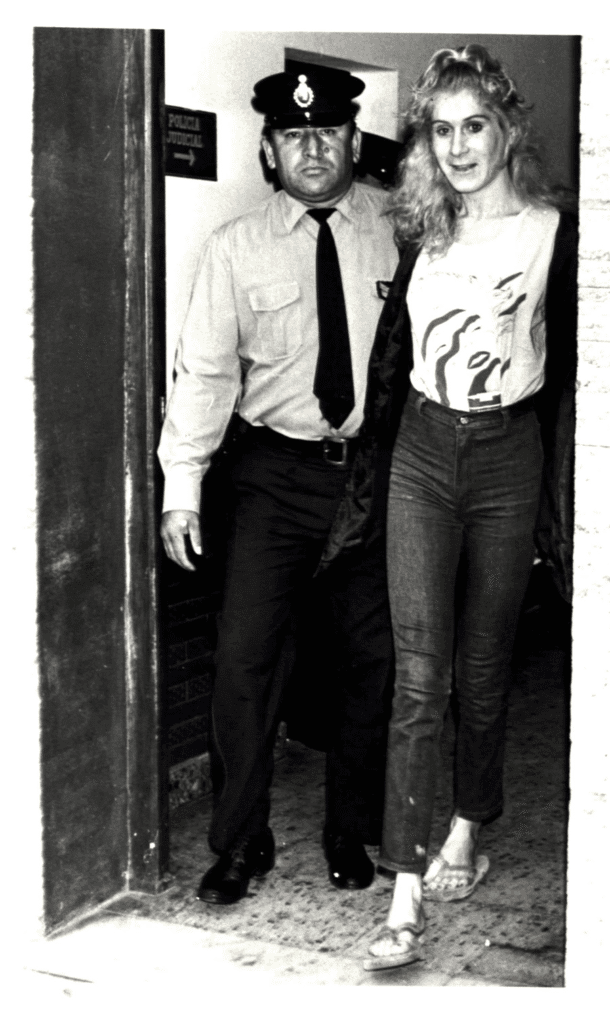

El reciente caso de Vanesa Jazmín Quiroga, «Yaya», una mujer trans de 44 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la Ruta Nacional 33 en Venado Tuerto, Santa Fe, es un doloroso recordatorio de este destino sellado por la exclusión. Su muerte, investigada como un homicidio culposo tras un siniestro vial con fuga, ilustra el riesgo mortal al que se expone el colectivo al ser relegado a las zonas más vulnerables y periféricas por la negación de acceso al empleo formal.

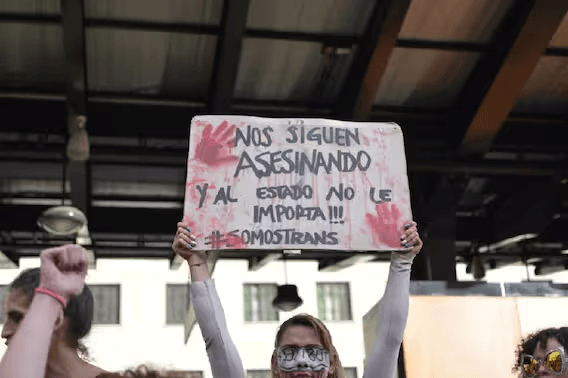

La subsistencia en estas rutas urbanas, como Constitución o San Telmo en CABA, intensifica la exposición a la violencia. Los informes señalan que el 62% de las violaciones a los Derechos Humanos contra la población trans son actos de violencia institucional, siendo la policía un actor clave en la represión y el control territorial. Esta arbitrariedad policial se concentra en estas zonas y genera un ciclo de impunidad y desconfianza en la justicia, donde cerca de la mitad de las víctimas opta por no denunciar.

En un intento por saldar esta deuda histórica, Argentina sancionó la Ley 27.636 de Cupo Laboral Travesti/Trans (Diana Sacayán-Lohana Berkins), que exige un mínimo del 1% de puestos en el Estado Nacional. Esta política busca la restitución del derecho al trabajo y ha logrado aumentos iniciales en las contrataciones de personas TTNB en la administración pública.

Sin embargo, la implementación presenta una grieta: el filtro de la «idoneidad». Dado que la exclusión sistemática les negó el acceso a la educación, la exigencia implícita o explícita de antecedentes educativos o laborales discrimina precisamente a quienes sufrieron la exclusión más aguda y dependen de la ruta. El cupo corre el riesgo de beneficiar solo a una fracción del colectivo, dejando en la marginalidad a la inmensa mayoría que busca desesperadamente una alternativa digna.

En esencia, el travesticidio no es un hecho aislado. Como lo reconoció la justicia argentina, es el «final anunciado de un derrotero de exclusiones y negaciones». La violencia letal, la precaridad sanitaria (que agrava la crisis del VIH) y el maltrato institucional son las manifestaciones extremas de una deuda social y estatal que se traduce en una vida marcada por la vulnerabilidad desde el nacimiento hasta la trágica muerte temprana.

Para desmantelar las «rutas de supervivencia» se requieren políticas más allá de la legalidad formal. Es imperativo reorientar el Cupo Laboral con programas de terminalidad educativa y capacitación compensatoria. Solo con un ataque frontal a la exclusión educativa, laboral y a la violencia institucional se podrá transformar la esperanza de vida de la población travesti/trans en Argentina y en toda América Latina.

LA RUTA DE LA EXCLUSIÓN

Por qué la ley no alcanza para romper el ciclo de violencia travesti/trans

La brecha de vida entre la población cisgénero y la comunidad trans es de:

En América Latina, la esperanza de vida para las personas travesti y trans es de solo 35 a 40 años. Esta muerte prematura es el resultado de una exclusión sistemática que comienza en la juventud y culmina en una violencia extrema.

El Ciclo de la Expulsión Sistemática

Rechazo Familiar y Escolar

La expulsión del hogar y del sistema educativo es el primer paso.

Exclusión Laboral

Sin educación y con una alta discriminación, el acceso al empleo formal es casi nulo.

La «Ruta» como Única Opción

El trabajo sexual se convierte en la principal fuente de subsistencia.

Violencia e Impunidad

Exposición a la violencia policial y crímenes de odio sin acceso a la justicia.

La Barrera Educativa

Cerca del 40% de la población trans no finalizó la escuela secundaria, creando una barrera casi insuperable para acceder a un empleo formal y calificado.

Subsistencia en la Marginalidad

La falta de oportunidades empuja a una abrumadora mayoría al trabajo sexual. Entre el 73% y el 85% depende de esta actividad para sobrevivir.

Violencia Institucional: El Estado como Agresor

El 62% de las violaciones a los Derechos Humanos contra personas trans son perpetradas por las fuerzas de seguridad. Esta violencia estatal, sumada a la desconfianza, provoca que casi la mitad de las víctimas no denuncie.

In Memoriam: Vanesa Jazmín Quiroga «Yaya»

Vanesa, mujer trans de 44 años, fue encontrada sin vida en la Ruta 33 en Santa Fe. Su muerte, investigada como homicidio culposo tras ser atropellada, es un trágico reflejo de los peligros de la «ruta». Ella no es solo una estadística, sino una vida truncada por la exclusión.

Una Luz de Esperanza: El Cupo Laboral

La Ley 27.636 exige que el 1% de los puestos en el Estado Nacional sean para personas travestis, transexuales y transgénero. Busca restituir el derecho al trabajo.

El Desafío de la «Idoneidad»

El requisito de «idoneidad» para el cupo laboral puede ser una barrera. Al exigir formación previa, discrimina a quienes la exclusión sistemática les negó la educación, arriesgando dejar fuera a las más vulnerables y perpetuando el ciclo de marginalidad.