La comunidad LGBTIQ acabó con las injusticias que pudo luego de que los héroes y heroínas de ese día se animaron a cantar y a lanzar su moneda de furia. Se lograron entender sin palabras y juntos, al unísono y sin organización previa, iniciaron el Orgullo.

Nota: NICOLÁS MANCINI para Clarín

Escena 1, Stonewall Inn, 28 de junio de 1969, noche. De este modo podría empezar el guion. Son el lugar, día y horario que simbolizan una lucha de años.

Si alguien escribiera un buen guión sobre el altercado de Stonewall podría elegir transitar cualquier género: acción, melodrama, suspenso, comedia y drama cuajan juntos a la perfección. En esta nota nos quedaremos con el primero.

La mafia

Un guionista también podría incursionar en un subgénero derivado del de acción, como por ejemplo el cine de gangsters. El local donde sucedió el episodio era un bar regentado por mafiosos.

Que el dueño del epicentro homosexual de Nueva York fuera un «pez gordo» que solo quisiera dinero provocaba interminables polémicas: ¿había que agradecerle o condenarle?

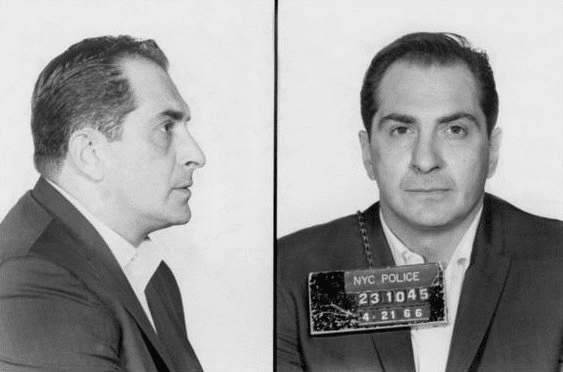

Esa es otra cuestión. Precisamente quien controlaba hasta el agua que salía de las canillas de Stonewall era Tony Lauria. Aclaración: este no es un personaje de ficción salido de algún film de Martin Scorsese. El tipo existió y pertenecía a la familia Genovese.

Durante los sesenta, la Autoridad Estatal de Licores (SLA) no dejaba vender alcohol en bares gay de Nueva York porque los consideraba “casas de desorden”. Eran clausurados por “conducta indecente” y los dueños sufrían constantes visitas de la policía.

En el ’66 Lauria vio el negocio. Compró Stonewall Inn, que en ese momento era un «sitio heterosexual común y corriente”, y, enterado del dinero que podía obtener ofreciéndoles a los gays cosas que otros no, le cedió a la policía de la Sexta Comisaría 1.200 dólares al mes a cambio de que lo dejara trabajar tranquilo.

El Stonewall pasó a ser un “club de botellas” privado. Por eso podía seguir abierto. No requería un permiso especial de consumo de alcohol.

Y como no era público y cada persona que ingresaba debía firmar un libro, vender bebidas prohibidas era más fácil y las visitas poco amigables no eran muy frecuentes. Claro, siempre y cuando Lauria le diera dinero a la policía y estos hicieran la vista gorda.

Las condiciones bromatológicas del bar eran un completo desastre: el alcohol era diluido y vendido como si fuera de primera y al no haber agua corriente los vasos eran lavados en una fuente que se renovaba constantemente con la mugre de las otras vajillas.

La malicia de Lauria le dio al delincuente los mayores frutos. El dinero pesado no solo provenía de la venta de alcohol: también facturaba a coste de las amenazas que les hacía a los clientes adinerados. Les decía que si no le daban lo que él quería les contaría a sus familias o empleadores quiénes eran realmente por las noches. Y hablando de noches…

La noche

Es la madrugada del sábado 28 en Stonewall Inn. La histórica escena se desarrolla en el 53 de Christopher Street, epicentro del pintoresco barrio neoyorquino Greenwich Village.

Un pequeño grupo de policías saca a la fuerza a una lesbiana del interior del bar. En la puerta hay decenas y decenas de marginados a los que minutos atrás les habían hecho lo mismo. La mujer recibe un cachiporrazo en la cabeza y no se puede defender porque está esposada. “Hagan algo”, dice. Y le hacen caso.

Horas antes -cuando aún era viernes- el Escuadrón de Moral Pública de Nueva York (actualmente extinto) se había hecho presente en la puerta de Stonewall Inn con un objetivo: detener a cuanto ilegal hubiera.

Eran bastante selectos. Sabían que el dueño del local era un mafioso, pero los primeros apuntados eran otros: hombres gays, lesbianas, travestis, transexuales, drags. Si había algún delincuente rebelde como Tony Lauria también caía en la bolsa.

Alrededor de seis policías entraron al antro. Cuatro iban de civil, dos de uniforme. Se dice que ya había otros cuatro inspeccionando el interior haciendo gala del buen uso del camuflaje.

Los responsables del orden les pidieron a los doscientos clientes que había dentro que formaran filas. Como si fueran animales, los iban separando en diferentes ambientes. Por aquí las lesbianas, por allá los gays, en el baño los travestis, y así.

Aquellos hombres que no tuviesen por lo menos tres «prendas masculinas» iban presos. Así de simple. Si estaban vestidos a lo macho podrían llegar a salir airosos de la situación e irse a sus casas a rezar que no fueran escrachados en los diarios (existía una sección específica para eso) y, por consiguiente, perder el trabajo.

Es muy difícil saber si alguien vaticinaba o presagiaba lo que iba a venir. Los factores que minutos después desembocarían en una rebelión se fueron alineando poco a poco.

El enfrentamiento que se avecinaba sucedió como si luego de varios intentos fueran coincidiendo los números de esos candados de las maletas hasta que en un momento se siente un «plaf» y el envase se destraba y se abre.

Los policías procedieron a pedirles identificación a los de las filas, pero ellos se negaron. No lo hicieron a la vez. Primero fue uno, después otro, luego alguien que sí se las mostraba, al mismo tiempo una que no.

Los expulsados de Stonewall, a diferencia de noches anteriores, no se escaparon sino que se quedaron dando vueltas en los alrededores y frente a la puerta.

Había muy pocos policías y los clientes eran muchos. Mientras tanto seguía el raid identificatorio. Los de afuera empezaron a cantar mientras que los de adentro escuchaban. A excepción de algunos que empezaban a temer.

Sonaban canciones in crescendo. Toda persona que no llevaba una cachiporra iba adquiriendo valentía. El aire indudablemente se volvía cada vez más espeso. Tan espeso como el agua que usaba el bachero a la hora de lavar los vasos.

La primera decisión firme y atípica que tomó la policía dio cuenta de su desorientación y de su miedo. Ordenaron que todos los presentes fueran con ellos a la comisaría. Ni una excepción.

Con el correr de los minutos, el puñado de policías de la redada era superado con creces por las personas que se iban acumulando en la puerta. Algo lógico. Y también se sumaba que aquellos que salieron de Stonewall no eran los únicos que estaban allí. Muchas personas que no habían ingresado se acercaron a ver qué estaba pasando.

Viéndose superados en números y vaticinando que algo ocurriría, el Escuadrón pidió refuerzos. Con canciones de fondo, travestis eran ingresados a los camiones del orden sin oponer tanta resistencia, pero pensando en reaccionar si hacía falta. Cuando llegó el primer patrullero, los doscientos que había afuera se transformaron en quinientos o seiscientos.

Los gritos preferidos de los de la calle eran “Gay power” y la canción “We Shall Overcome”. La situación estaba a punto de llegar a su punto de ebullición.

«Gay Power, Gay Power, Gay Power». La tapa de la pava estaba a punto de saltar por los aires, el auto a tracción estaba a punto de salir despedido hacia adelante… y se podría seguir con un sinfín de metáforas un tanto cursis.

Algunos dicen que fue la activista trans Marsha P. Johnson quien literalmente tiró la primera piedra. Otros que lo hizo Sylvia Rivera. Algunos señalaron a Stormé DeLarverie, la lesbiana del cachiporrazo.

Haya sido quien haya sido, las tres fueron muy importantes para que los presentes reaccionaran frente a la injusticia y expulsaran mediante gritos, cantos, proyectiles y danzas parte de los años y años de sufrimiento y humillación que habían padecido. Y no lo hicieron solo por ellos, sino por los miles y miles que estuvieron antes.

Esa noche

Y aquí estamos de nuevo en la escena del principio.

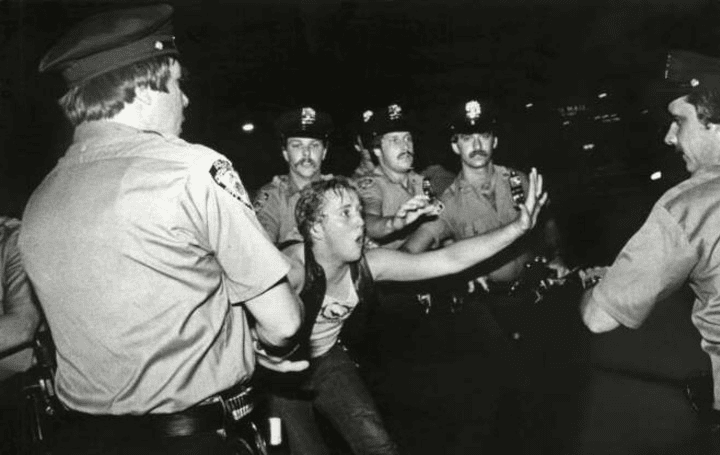

A la primera piedra le siguen botellas y monedas. Los agentes quedan del lado de adentro de Stonewall. Los clientes, de afuera. Los acorralados ahora son otros. Transexuales y travestis que habían sido metidos en camiones van saliendo poco a poco a sumarse a la contienda. A la velada pugilística.

Los manifestantes cantan en coro canciones que los representan. El “Gay Power” se oye cada vez más. Dentro de Stonewall también hay «neutrales» que no pueden salir, como el escritor del medio The Village Voice Howard Smith, que quedó atrapado en el bar dispuesto a darle con una llave inglesa a cualquiera que le quisiera hacer conocer el sabor de los puños.

La situación cada vez se va poniendo peor. Los de afuera arrojan combustible al interior del bar aprovechando las ventanas. Los de adentro apuntan con sus pistolas. Este es el momento previo al clímax. Como un chiste que está por llegar a su momento irreproducible y justo en la broma se interrumpe, empiezan a sonar las sirenas y a llegar los bomberos y los antidisturbios (o los Tactical Police Force, TPF).

Los policías son liberados. Alrededor de seis de ellos están heridos y son protegidos mientras salen por los TPF. Los que protestan les hacen un cerco humano a los que se escapan en búsqueda de refugio y los agentes intentan despejar la gran masa juntos, a golpes y marchando despacio.

Ordenados, los antidisturbios logran ir moviendo poco a poco a los antiguos «clientes». Mientras lo hacen, los otros se burlan de ellos: contragolpean bailando can can y cantando una canción unidos como si fueran un coro. Entonan la melodía del “The Howdy Doody Show”. La policía, enojada por los desajustes vocales de sus rivales, los empieza a golpear.

El disturbio duró 45 minutos. Durante las noches del sábado y domingo vendrían dos secuencias más y con algo de violencia extra.

A las cuatro de la madrugada ya no había nadie en Christopher Street. Los que quedaron deambulando encontraron descanso en las escalinatas neoyorquinas o se concentraron cerca de Christopher Park.

La calma después de la tormenta resultó inquietante. Algunos testigos dicen que el ambiente era surrealista y que la zona quedó electrizada.

El saldo fue el siguiente: trece personas quedaron detenidas, unos pocos fueron hospitalizados y seis policías heridos. Stonewall Inn quedó destruido.

“Hoy es difícil explicar que en esa época ser gay era despreciable. Si eras negro, parecía que la sociedad entera estaba en tu contra. Pero si eras gay, la sociedad entera y hasta tu propia familia estaban en tu contra. Nadie se quedaba en el armario por gusto, simplemente nadie podía vivir fuera de él”

Richard Segalman a Vanity Fair

En los sesenta -y varios años después también-, los gays y lesbianas vivían en secreto. Eran locos, inmorales, incontratables y criminales.

La comunidad no tenía poder político y lo poético de Stonewall tuvo que ver con eso. Centenares de personas se reunieron casi por inercia, sin ningún tipo de organización, y estallaron todos juntos a la vez contra la injusticia.

William Eskridge, un profesor de la Escuela de Derecho de Yale, dijo: «Era como un polvorín esperando a ser prendido».

Actualmente, Stonewall Inn se convirtió en punto de llegada de marchas y descansa sin tanto público en la misma calle y el mismo lugar. Tras una serie de cierres y aperturas, finalmente encontró cierto balance.

Debido a su poderosa historia, ya no es visitado por su oscura pista del fondo, aquella en donde los gays y lesbianas podían abrazarse, sino por turistas que reconocen su valor simbólico.

Con aquel del ‘69 comparte espíritu y luces. Sin la mafia detrás y habiéndole dicho adiós a los negocios clandestinos, el nuevo Stonewall goza de la servicialidad de sus bartenders, del humor de sus drag queens, de los turistas, de los bingos y de ser el punto de llegada del Orgullo.