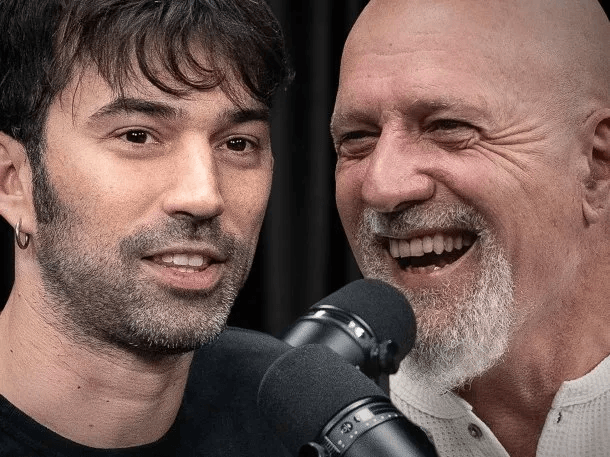

La reciente entrevista de Pedro Rosemblat a Gustavo Cordera en el programa Gelatina reavivó un complejo debate en el periodismo y la sociedad argentina. Las polémicas declaraciones de Cordera en 2016 sobre la violencia sexual («hay mujeres que necesitan ser violadas») y la decisión de Rosemblat de darle voz, han generado una ola de críticas, especialmente desde sectores feministas. A partir de un análisis del psicólogo Pablo D. Szternberg, podemos desentrañar las múltiples capas de este conflicto y reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la lucha contra la violencia de género.

Escribe Pablo D. Szternberg

Discursos mediáticos, violencia simbólica y género: solo un análisis. «Cordera y su entrevista en Gelatina con Rosemblat. El caso Elian Moldavsky / Lali Esposito. El video/publicidad de Shell».

Gustavo Cordera fue entrevistado por Pedro Rosemblat en su programa de streaming Gelatina. Cordera habló de sus declaraciones de 2016 (cuando dijo cosas muy fuertes sobre violencia sexual, «hay mujeres que necesitan ser violadas…») que generaron cancelación, repercusión social y repudio.

Rosemblat dijo que sabía que la entrevista generaría críticas, que parte del equipo le pidió que no la hiciera, pero eligió hacerlo porque su línea editorial busca también «voces controversiales o contrapuestas» a las de la comunidad que lo sigue.

Críticas

Muchas provenientes de ámbitos feministas, como la de Malena Pichot, dijeron que fue una «desilusión» que Rosemblat invite a alguien con dichos tan violentos hacia las mujeres, y que no se lo interpelara lo suficiente en la entrevista.

Anteriormente, Elian Moldavsky hizo declaraciones públicas polémicas sobre su relación con Lali Esposito, exponiéndola en algunos aspectos íntimos, lo cual generó repercusiones y críticas. Lali habló sobre ello, diciendo que posiblemente las disculpas del otro hayan venido más por «ataque en redes» que por un reconocimiento genuino, y habló de lo que implica ser una persona pública en esa situación.

Un video de una estación de servicio Shell en Crespo (Entre Ríos) que simulaba el secuestro de una mujer, meterla en una bolsa de basura para «que no moleste más», generó indignación, fue quitado y Shell pidió disculpas. Se reconoció que es inapropiado y que puede leerse como apología de la violencia de género.

Posibles razones por las que Rosemblat no fue muy incisivo con Cordera

Estas son hipótesis razonables, no confirmaciones, para entender por qué Rosemblat pudo haberse mostrado más condescendiente o menos crítico:

1. Relación emocional / rol de pareja / lealtad

Si bien no necesariamente determinante, que Rosemblat sea pareja de Lali Esposito, una figura que ya vivió exponer públicamente aspectos íntimos, puede generar una sensibilidad especial, pero también puede generar una tensión entre lo que él siente que debe hacer como conductor/journalista («dar voz», «abrir debate») y lo que se espera de alguien que está del lado que podría resultar ofendida. A veces esas relaciones inducen «sesgo de proximidad»: uno tiende a ser más cuidadoso, menos agresivo, para no herir lo que podría parecer un entorno «amigo».

2. Deseo de pluralidad / debate / libertad de expresión

Rosemblat declaró que en Gelatina «circulan voces contrapuestas, controversiales, lejanas de las nuestras» como parte de su política del programa. Esa idea del periodismo como foro donde se puedan escuchar incluso discursos incómodos. Esa puede ser una razón para invitar a Cordera, aunque eso exige responsabilidad al interpelar esos discursos y no solo dejarlos pasar.

3. Admiración musical / trayectoria

Rosemblat mencionó que Bersuit ha sido una banda con la que mantiene una relación cordial, que es parte de su afinidad, lo que podría generar un sesgo favorable hacia Cordera. En nota admitió que su admiración pudo haber condicionado la nota.

4. Evitar polarización / backlash

Si sos conductor de un programa en redes, streaming, con audiencia feminista u progresista, invitar a alguien con dichos polémicos puede generar desgaste, crítica fuerte, acusaciones de legitimación o revictimización. Rosemblat mismo dijo que veía venir el repudio, que parte de la producción estaba en contra. Posiblemente trató de moderar la entrevista para evitar que se convirtiera en un linchamiento mediático, lo cual a veces implica no ser tan agresivo en la confrontación.

5. Falta de conciencia / herramientas críticas

Puede ser también que no haya preparado suficientemente el terreno teórico o crítico, o que el formato no lo favoreciera para hacer un cuestionamiento profundo. No todos los periodistas tienen la misma formación en género para poder desarmar discursos violentos con precisión, para hacer las preguntas que interpelan directamente, etc.

6. Miedo al «cancelamiento» inverso

A veces se autoprotegen, pensando que si atacan demasiado a alguien con voz popular, pueden perder audiencia, seguidores, apoyo, o caer en críticas de censura, de falta de diálogo, de polarización. En un contexto donde los debates de «cancelación» están cargados de emociones, puede pesar el no querer quedar de «parte equivocada» en la opinión pública, tal como lo afirmase en mi anterior artículo.

Qué vulneraciones de género están presentes?.

Varios conceptos y violaciones de derechos o principios de equidad aparecen aquí:

1. Revictimización

Cuando los discursos violentos hacia las mujeres son normalizados, minimizados o permitidos sin un cuestionamiento firme, se revictimiza a quienes han sido o podrían ser víctimas. Dejar pasar declaraciones como «unas mujeres necesitan ser violadas» sin interpelarlas con firmeza contribuye a ese problema.

2. Naturalización de la violencia de género y misoginia

Frases así perpetúan la idea de que la violencia sexual no sólo es admisible sino que tiene «fundamento» o se la puede debatir como meramente polémica. No es simplemente debate de opinión, hay daño concreto, desigualdad estructural.

3. Invisibilización del impacto social de los dichos

Cuando un medio o entrevistador no tiene presente la estructura de género, el tipo de poder que circula, o cómo los discursos no solo reflejan sino refuerzan normas patriarcales, se invisibiliza a quienes sufren. ( Invisibilizacion de la víctima). La audiencia femenina, las mujeres que han sido víctimas, las comunidades diversas, pueden quedarse sin un espacio de contención.

4. Desigualdad simbólica y de poder

Quien tiene micrófono (mediático) detenta cierto poder simbólico: dar legitimidad, moldear la opinión pública, establecer lo que se puede o no decir. Si este poder no es ejercido con responsabilidad, reproduce jerarquías de género: el hombre como sujeto que puede transgredir, que necesita espacio para expresarse incluso con violencia simbólica, y la mujer como posible blanco, objeto.

5. Intersección de lo privado y lo público

Al estar involucradas figuras públicas (Lali Esposito, Rosemblat), lo íntimo, lo de parejas, lo de comunicación entre personas cercanas, todo se vuelve público, lo que complica aún más cómo se construyen las líneas entre lo que se permite decir, lo que se debe interpelar, lo que se debe proteger.

6. Apología/incitación a la violencia

En el caso del video publicitario de Shell, el contenido emula o trivializa un acto violento (secuestro, bolsa, descarte), lo que puede interpretarse como normalización de la violencia sobre las mujeres. Esto no es un chiste inocente, entra en el terreno de la apología de violencia de género. Se vulnera el derecho de las mujeres a no ser representadas como objetos de violencia sin sanción social, sin distinción, etc.

Qué teorías/perspectivas de género ayudan a comprender esto

Varios autores y marcos podrían iluminar lo que está pasando:

• Dora Barrancos, con sus reflexiones sobre el patriarcado, la cultura sexual, cómo la Argentina ha reproducido normas masculinas que toleran, minimizan o invisibilizan la violencia hacia las mujeres, y cómo el discurso público muchas veces refuerza esas estructuras. Barrancos ha hablado de cómo las «excusas culturales» invisibilizan el daño real.

• Silvia Federici, sobre la reproducción del sistema patriarcal, el trabajo simbólico de las mujeres, y cómo la violencia de género se naturaliza como parte del orden. En particular, cómo los espacios públicos (medios, streaming, publicidad) funcionan para reproducir ideologías que afectan la subjetividad femenina.

• Judith Butler, en su noción de performatividad, el discurso como acción que tiene efectos; lo que se dice no es solo reflejo sino que produce realidades. Permite pensar porque una frase hecha por un cantante puede generar efectos concretos de normalización, daño, repudio, etc.

• Nancy Fraser o teóricas sobre justicia y reconocimiento: cómo la falta de reconocimiento simbólico del daño de género cuenta como injusticia, así como cómo los espacios públicos deben garantizar no solo la libertad de expresión sino la responsabilidad en el uso de esa libertad.

• Raewyn Connell y la teoría de masculinidades. La idea de «masculinidad hegemónica» puede ayudar a entender por qué ciertos varones sienten que tienen derecho a expresarse de esa forma, y por qué otros varones mediáticos no los confrontan tan fuertemente (porque comparten o toleran ciertos códigos, o temen perder audiencia masculina, etc.).

¿Qué relación hay entre los casos?

Aunque no todos los casos son idénticos, puede trazarse una conexión socio-cultural:

• Todos muestran una tolerancia social aún existente hacia discursos o representaciones de violencia de género o misoginia, aunque provoquen rechazo; existe una tensión entre lo que se acepta socialmente y lo que las normas de género dicen que debería rechazarse.

• También muestran la responsabilidad comunicacional que tienen los medios, el público, los entrevistadores, las figuras públicas. No basta con condenar un vídeo de Shell; hay que preguntarse cómo se produjo, quién permitió que eso se viera como «humor», etc. De igual forma, entrevistar a Cordera sin cuestionamientos firmes reproduce formas de permisividad.

• En todos los casos aparece la lógica de «error» o «perdón» (como lo del humorista Moldavsky pidiendo disculpas, Shell pidiendo disculpas), lo que abre preguntas sobre la sinceridad, la profundidad del arrepentimiento, y quién pone las condiciones de que ese perdón sea creíble. Muchas veces el «pedido de perdón» se da solo cuando hay sanción social, no por responsabilidad ética.

• Hay también una doble vara: el público espera que ciertos espacios (mediáticos, de streaming, de cultura progresista) actúen con mayor rigor ante discursos violentos vs. otros que tienen más permiso social. Cuando algún medio que se supone «progre» cede, se genera decepción, como dice Malena Pichot. Esa expectativa tiene que ver con que las audiencias ven esos espacios como parte de la lucha contra el patriarcado.

Reflexiones finales

• Que Rosemblat haya sido menos crítico podría también obedecer a la dificultad institucional de detener discursos de poder, incluso cuando uno mismo es parte del espacio crítico. Querer «dar espacio al otro lado» es loable, pero no es suficiente si no se lo confronta con preguntas difíciles, con cuestionamientos éticos, con registros de responsabilidad (qué impacto tienen esos dichos, cómo se siente quien los escucha, etc.).

• La clave está en la forma: no sólo en dar voz sino en cómo se ejerce esa voz. ¿Se le permite al entrevistado deslizar explicaciones que suavizan su responsabilidad? ¿Se le pregunta sobre las consecuencias reales? ¿Se le hace asumir vínculos estructurales (violencia, género, privilegio)? Si no, se corre el riesgo de reproducir el daño, aunque sin intención.

• En publicidad también: en el caso de Shell, el daño no viene solo del mensaje explícito, sino del contexto cultural en el que se produce. Que algo se haga «como chiste» no lo exonera de tener efectos simbólicos, reforzando la violencia de género como algo acceptable, normalizable.

Lic. Pablo D Szternberg

MP:92776